复旦史学百年︱三度任教复旦大学历史学系的顾颉刚

为纪念复旦大学历史学科创建一百周年,《澎湃新闻·私家历史》特推出“复旦史学百年”专栏,刊载关于谭其骧、顾颉刚、杨宽、章巽、耿淡如等大师、名师的研究性文章。他们不仅是复旦史学的奠基者,也是中国历史学界开风气之先的人物。专栏刊载的文章并非学人自述或回忆,而是力图从某一问题切入,阐发这些大师、名师的学术贡献及学术脉络,借此揭示复旦史学的学术传统,以期为后来者提供启迪与镜鉴。

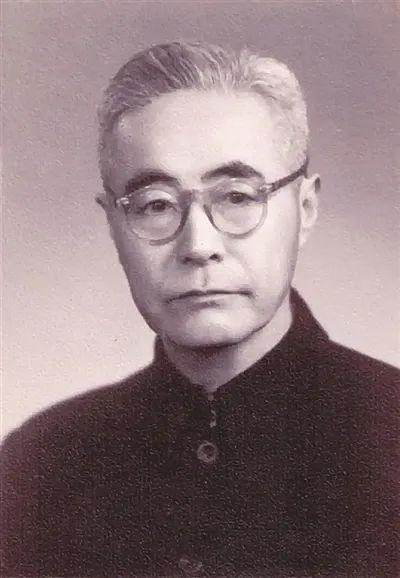

顾颉刚是中国知名的历史学家、“古史辨”学派的创始人,同时也是中国历史地理学科的奠基人,曾任教于燕京、中央、齐鲁、复旦等名校,培养了谭其骧、童书业等知名学者。近些年,随着日记、书信、读书笔记等资料的出版,顾颉刚在革命与战争交织时代的境遇及心路历程逐渐为人所知。阅读这些史料,并结合复旦大学档案馆、上海市档案馆藏档案,可以对顾颉刚与复旦的故事有更深一层的理解。

顾颉刚(1893—1980)

一、抗战时期任教复旦史地系

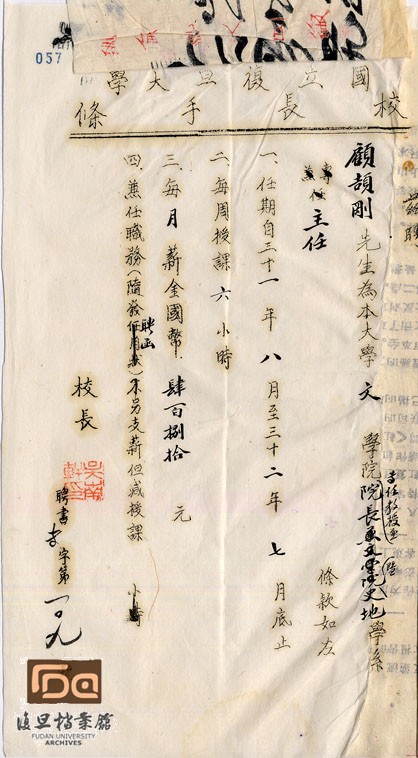

抗战爆发后,顾颉刚辗转抵达重庆,先于1941年11月应中央大学校长顾孟余之邀,受聘该校兼任教授,同时担任《文史杂志》社副社长,还负责边疆语文编译委员会事务。(顾潮:《顾颉刚年谱》)1942年3月,复旦校方拟延聘顾颉刚到校任教,代理校长吴南轩开出聘书“兹敦聘顾颉刚先生为本大学文学院史地学系兼任教授”(复旦大学档案馆藏聘书),此时顾颉刚并未赴任。(复旦大学档案馆藏《国立复旦大学三十一年度第二学期专兼任教员名册》)数月后,吴南轩登门拜访顾颉刚,希望聘请他为文学院长兼史地系主任,顾氏惊叹“此何可能”,当面拒绝。(《顾颉刚日记》第4册)未久,吴南轩又寄来聘书,上书“任期自三十一年八月至三十二年七月底止,每周授课六小时,每月薪金国币四百八十元。”(复旦大学档案馆藏聘书)

对此,顾颉刚作长信回绝,列出四点原因:其一,业已允诺顾孟余出任中央大学专任教授,“刚已无自由决定之权。若告之骝先(朱家骅)先生,则兼职中大已逾分矣,况兼贵校之文学院长与系主任,其能许乎!”其二,地处北碚的复旦大学离中央大学、《文史杂志》社和边疆语文编译委员会过远。其三,搬迁费用过高。其四,力有未逮。顾颉刚在中央大学还负责出版部事务,“若更欲其兼任贵校之院长与系主任,则必于短时期中力竭而踣矣”。(《顾颉刚书信集》第3卷)这表明,顾颉刚未受复旦之聘,是因为中央大学、《文史杂志》社和边疆语文编译委员会三处事务过多,且居住地柏溪离复旦大学过远。

此时,顾颉刚的生活并不如意,他与忙碌的生活、纷繁的应酬、高昂的开销和炎热多雨的气候相周旋,疲惫已极。这些困难贯穿顾颉刚重庆生活之始终。而且,顾颉刚屡次向中央大学请款的呈文皆被陈果夫扣下。(《历劫终教志不灰:我的父亲顾颉刚》)闻此,顾颉刚出离愤怒,宣告辞职。辞去中大教职后,顾颉刚一度陷入经济困境,《文史杂志》社和边疆语文编译委员会薪水远不足以维持开销。为缓解困境,顾颉刚开始寻找新工作。恰好,游历北碚时他结识了亚光舆地学社的创立者金擎宇,当时学社在北碚设立制图社,金氏有意邀请顾颉刚加入,担任中国史地图表编纂社的社长。彼时,顾颉刚遭逢丧妻之痛未久,深感柏溪医疗条件有限,有意离开伤心地,加之金氏兄弟正筹备大中国图书公司,愿意为他添入20万元股份(《大中国图书局股份有限公司股东名簿,上海市档案馆藏),遂答应下来,举家迁往北碚。这次搬迁缩短了顾颉刚与复旦的空间距离,面对复旦的再度邀请,顾颉刚认为“既来北碚,则复大之招邀不能不应,故允上课两小时”(《顾颉刚书信集》第3卷),自1944年2月起出任复旦大学史地系教授。需要每周授课9小时,月薪520元。(复旦大学档案馆藏聘书)

顾颉刚在复旦开设的第一门课是“史记研究”,他每周授课三小时,自1944年3月一直讲授到6月。1944年9月起,顾颉刚又开设“春秋史”“历史地理”两门课,前者每周上一堂,后者每周上两堂,集中在同一天上完,两门课持续两个学期,一直讲授到1945年6月底。1945年9月起,顾颉刚又开设了“方志实习”和“沿革地理”两门课。(《顾颉刚日记》第5册)

在复旦任教期间,顾颉刚因身兼多职、工作忙碌异常,无暇、无力推进其心心念念的《中国通史》编纂工作令他无比苦恼,进而萌生退意,这与他在《中国通史》上所寄寓的“事业心”不无关系。顾颉刚的这种“事业心”是面向“学术社会”,以求完成研究计划的“事业心”。正因此,他在做研究上争分夺秒,痛感各类杂事占据太多时间。在他任教于燕京大学时即提出“不办事、不教书”,以求得余暇读书作文。(李周峰:《良禽择木而栖:顾颉刚与燕京大学》)他在《古史辨》第一册的自序中也提到“在学问兴趣极浓厚的时候,我怎能再为他人分去时间”,进而认为学堂求学、社会工作、因应人事占据了太多时间,自陈:“所以我常对人说:‘你们可怜了我吧!你们再不要教我做事情吧!我就是没有一丝一毫的职务,我自己的事情已经是忙不过来的了!’”(《〈古史辨〉自序》)

顾颉刚编纂《中国通史》,有激发民族意识的考虑。一方面,他开办通俗读物编刊社,以人物、时代为中心出版通俗历史读物。另一方面,他承接《禹贡》半月刊之趣旨,搜集资料编纂中华民族通史。不巧上述两大计划皆因战争中断,成为顾颉刚始终念兹在兹的“未竟志业”。(李长银:《未竟的志业:顾颉刚与中国通史编纂》)

复旦大学档案馆藏顾颉刚聘书

二、1946年底短暂回归复旦

1946年1月,顾颉刚离开重庆、前往北平。在北平,他在寻回旧籍、拜访故旧的同时,还试图“于短期内使《禹贡》复刊”,这时他“听说研究学术的老朋友都作了‘商人’,不外是受生活压迫,想来不能不算是学术界的大问题”。(《顾颉刚抵平》,《文汇报》1946年2月18日,第2版)顾颉刚所见,揭示了战后知识分子依然贫困的现实。当时有报道称复旦教授为筹措回迁资金,甚至摆地摊卖日用品。(《大学教授摆地摊》,《文汇报》1946年1月23日,第4版)回迁上海后,大学教授生活亦很艰难,因物价上涨严重,国立大学教授罢教以示抵抗,私立大学教授亦集会要求涨薪。(《要求改善待遇,国大教授罢教》,《文汇报》1946年4月10日,第2版)

返回上海后,顾颉刚生活亦未见好转。王伯祥曾接到顾颉刚预支版税的信函“知日内即为其先公及殷氏夫人茔葬,并为其嗣子结婚,询开明有无版税可取”,数日后“颉刚来,为假百万,贷之”。(《王伯祥日记》第9册)可以想见,当时顾颉刚的经济实力应对婚丧嫁娶一类的家事依旧非常吃力。是时,他开始担任大中国图书局总经理,兼任编辑部主任。

在沪期间,顾颉刚曾于1946年底短暂回归复旦开设“中国史学名著选读”和“商周史”课程。这两门课的课时量不少,顾颉刚自陈:“我这回到复旦,是用一星期功夫上五星期的课,就是平均每天上五小时的课,这是我从前没有过的”。(《顾颉刚书信集》第5卷)其中,“中国史学名著选读”选课学生12人,涉及《左传》概况、刘歆表章《左传》之经过、《左传》原本及其改造、《春秋》中之阙文阙事、《竹书纪年》《公羊》《谷梁》等专题。“商周史”选课学生11人,讲授商周史料纲要、《尚书》《诗经》中之商周史料、金文、甲骨文、商周时代史实等知识。(《顾颉刚日记》第5册)此次授课仅持续到1947年初,总时间虽不长,但课程进度紧凑、内容充实。

顾颉刚上课未久即深感压力过大,他在家信中述及自己有五个“二”:“两个学校:复旦大学、国立社教学院;两个政治机构:国民参政会、国民大会;两个人民团体:中国边疆学会、民众读物社;两个书局:文通书局、大中国图书局;两个副刊:上海《益世报》、天津《民国日报》”,抱怨“有这十个机关逼着我,我焉得不忙呢?”(《顾颉刚书信集》第5卷)遂向复旦校方提出由上海市立博物馆编辑童书业代课的请求。(《顾颉刚书信集》第3卷)知悉顾颉刚的意向后,校长章益非常不满,驳回请求。

由上述诸事可以推想,抗战胜利后重返上海的顾颉刚格外忙碌,他在复旦大学、国立社教学院、国民大会、中国边疆学会、大中国图书局多处兼职,既是出于公心,亦是为谋求生计。即便因种种原因授课总时间甚短,顾颉刚在复旦开设的“中国史学名著选读”“商周史”两门课内容丰富,选课学生多,课程完成度很高。然而,兼职过多、压力过大迫使顾颉刚早早辞职,未能将他在复旦的教学事业继续下去。

北碚的复旦大学校址(图片来自“北碚发布”)

三、1952年受聘复旦大学兼任教授

1949年5月,上海解放。新社会百废待兴,但国民党统治时期的诸多弊病尚有待解决,加之国民党空军屡次轰炸上海,民众生活未见好转。是时,因人民币兑换金圆券后物价一度居高不下,工资购买力跌落使顾颉刚为难。此时,顾颉刚接到诚明文学院聘书,“在此干枯境界中,遂应之”,开设“目录学”和“春秋左传”课程。(《顾颉刚年谱》)尽管找到新的谋生之所,顾颉刚却未得释然:“然大中国前途甚可虑,如我仅靠诚明吃饭,而诚明之钱又不够我吃饭者将奈何”。(《顾颉刚日记》第6册)一方面惟恐自己疏离大中国图书局会影响其发展,另一方面忧虑诚明文学院的工资不足以糊口。此时的顾颉刚陷入责任感与生计的双重焦虑中,明知兼职过多容易过劳,却又无可奈何,只得背负家庭责任和学术事业黾勉向前。

与此同时,山东大学和复旦大学向他发出邀请。青岛解放后,接管山东大学的是顾颉刚在北大时期的学生罗竹风,他与赵纪彬、杨拱宸一同邀请顾颉刚。顾颉刚以书籍、古物、家具难以处理、家眷同行困难为由“敬向诸位诚恳要求,许我迟一年来”。(《顾颉刚书信集》第3卷)10月14日,复旦大学历史系教授胡厚宣拜访顾颉刚,邀请他任教复旦,教务长周谷城亦屡次延揽,顾颉刚深感“予现任大中国及诚明职,不为人所注目,亦足苟安。若任职复旦,则众目所集,将使予生活不得安宁矣”,遂婉拒邀请。转而应震旦大学之邀开设“专书研究”和“考证学”课程,每星期授课四小时。(《震旦大学教职员工名册(六)》,上海市档案馆藏)顾颉刚婉拒复旦而允诺震旦,有一个很现实的原因。当时震旦地处徐汇而复旦孤悬江湾,自武康路乘公交车赴复旦上课,通勤时间高达三小时,非其体力所能堪。

纵使顾颉刚在诚明文学院、震旦大学、大中国图书局三处供职,却仍未完全解决生计问题。赵纪彬得知顾氏需要抚养三个孩子,家庭负担极重,在治学上事业心又强,遂尝试为他谋一个可以做研究又能补贴家用的工作。恰好当时上海市文物管理委员会拟筹备兴办图书馆和博物馆。(《上海市文物管理委员会关于拟具本会1950年度业务计划的报告》,上海市档案馆藏)经赵纪彬推荐,顾颉刚于1950年8月被聘为上海市文物管理委员会委员,参与图书馆筹备委员会的工作。(孙秉良:《上海也是书海》,《新民晚报》1996年12月17日,第14版)为方便处理文管会和大中国图书局事务,顾颉刚独自一人迁至多伦路明德坊十二号,每周居住三到四天,摆脱应酬和家庭琐事的他,过上了一段安静的读书生活。(《顾颉刚读书笔记》第4册)

1951年6月,胡厚宣再度拜访顾颉刚,告以华东教育部拟聘吕思勉和他任教复旦,“以复旦为一综合大学,必须充实,且学生亦甚想读书也”。(《顾颉刚日记》第7册)原本,顾颉刚以为可以担任历史系兼任教授,每周仅需上课一天,遂爽快接受邀请。(《顾颉刚日记》第7册)然而,当他接到聘书时却发现将出任专任教授(《顾颉刚日记》第7册),由此引出不少与校方的交涉。恰好,1951年下半年复旦历史系高年级学生需参加土改,本拟排给顾颉刚的“史料整理”课停开,故接到聘书的顾颉刚始终未去上课。(《顾颉刚日记》第7册)

对于开课,顾颉刚有自己的想法。1952年1月,复旦社会系主任刘咸致函顾颉刚,“欲其兼任社会系‘民俗学’三小时”,顾颉刚鉴于“史料整理”课迟迟未开,故建议将之停开,改开社会系的“中国民俗”课,或将之与“史料整理”课合并,开设“中国人民史料整理”课供历史系、社会系学生选修。如此一来,顾颉刚在教授学生的同时,亦可“将旧作整理一过”,推进研究。针对该建议,校方决定由顾颉刚开设面向社会、历史两系二、三、四年级学生的选修课“中国民族史料”,每周六上两个小时。(《顾颉刚日记》第7册)然而,计划归计划,这门课又因政治运动推迟。(《复旦大学同学做到思想改造与正课学习两不误》,《文汇报》1952年5月17日,第4版)

1952年开始的“三反五反”运动对顾颉刚本人影响亦不小。他作为大中国图书局的“资方”需参加春季的“三反”运动,作为上海学院教授又需参加夏季的“五反”和“思想改造”运动。(《上海市书业同业公会筹备会会员入会申请书及会员登记调查表(大中国图书局)》,上海市档案馆藏)顾颉刚虽受保护而顺利过关,但亦深感“余以衰年,累经考验。虽当事者施以宽大,精神终属紧张,生活亦复脱节”。(《顾颉刚读书笔记》第5册)精神压力渐增的他还面临着生活负担日益沉重的困境,当王伯祥来信约他撰写《经学史》时,顾颉刚深感力不从心,表示“此事弟极所乐为,且已立一骨干。但劳于衣食,不可能获得整段时间,终可望而不可即耳”。(《顾颉刚读书笔记》第5册)

《顾颉刚日记》书影

在如是境遇下,顾颉刚又因“子女成行,月亏百万,若无周急济穷之术,便将索我于枯鱼之肆”而答应为地图出版社编纂历史地图。(《顾颉刚读书笔记》第5册)不过,他参加编纂历史地图不仅是为了谋生,而且有发挥专长、贡献社会的考虑。早在二十余年前,顾颉刚就意识到学问之余的工作永远做不完,故“我只得取一点巧,凡是和我有关的事情总使它和自己愿意研究的学问发生些联络”。(《〈古史辨〉自序》)编纂历史地图亦是如此,他曾表示:“予年龄如许,不得不就自己岗位上做一个好的结束。今编《历史地图》,即是对社会之最好贡献。而且此事作得好,生活自无问题。”(《顾颉刚日记》第7册)时人评价此举指出:“顾先生在1952年在上海编了一部《中国历史地图》,想在地理沿革方面给历史研究的同道一些帮助。”(《在古书里做学问——访顾颉刚先生》,《文汇报》1957年3月5日,第2版)纵使生活窘迫,顾颉刚从未放弃其“事业心”。

1952年9月,院系调整完成,上海学院取消。上海学院学委会刘俊民称顾颉刚将被分配至复旦大学,当时有传闻称华东学委会拟将顾颉刚定为专任教授。顾颉刚感叹“如此,则大中国只得全部放弃,文管会又不便领薪,只此一份薪水能顾我全家生活乎!”(《顾颉刚日记》第7册)于是开始四处奔走谋求保留兼任教职。在他写给周谷城的信中提到:“刚将来自可专任复旦,但必须在一二年之后,否则大中国图书局编辑所势将垮台”、“又刚任文管会职,前与李亚农先生谈好计划,若到复旦,势必半途而废,亦非忠于职务之道。又刚家庭开销,月须八百单位;书籍分置数处,集合亦非易事。故甚望缓一二年再改专任,在此一二年中着手准备”。(《顾颉刚书信集》第3卷)

此处提到,顾颉刚家庭的月开销是800单位,前揭大中国图书局的工资为186单位,上海学院薪水为221单位,两处的月收入仅为月开销的一半。当时“在职员工资方面:最高为1400单位左右,最低为45单位,平均一般是在二、三百单位之间。生产工人:最高为550单位左右,最低为十几个单位,平均一般在100单位”。(《上海解放前后工资问题史料(下)》)可见,顾颉刚在两处的收入都不算低,但因为家庭开销实在太高致使其无法免俗,试图通过更多的兼职来保持收支平衡。

正因此,顾颉刚担心专任复旦的薪水难以维持生计。在他写给谭其骧的信中亦流露了上述想法,还补充一句道:“如复旦给我专任聘书,许刚请假一年(不到校,不取薪水),刚当于此一年中将《尚书今译》一书尽量赶作(此书脱稿,可作史料整理课之范本),即不能作完,亦可完十之七八,其未完者明秋携至复旦作完,则对于文管会三年薪水有一交代,刚心始安。”(《顾颉刚书信集》第2卷)这表明,留出足够多的时间以完成著述是顾颉刚的又一深层考虑。

这些年顾颉刚著书的时间、精力皆不足。1951年5月,顾颉刚已定出《尚书今译》计划:“《尚书》是我的专业,又在诚明文学院教此课,所以所读的以这一方面为多。如果我能照这样做去,两年之后《尚书今译》的工作必可做完,那也是了却三十年来的一桩心事。”(《顾颉刚读书笔记》第4册)之后顾颉刚一直在推进此事,只是囿于精力有限而推进困难。上述种种情况表明,当时的顾颉刚疲于应付各类兼职和政治运动,为家庭生计发愁,时间、精力不足致使其研究事业难以推进。(朱洪涛:《“胡适批判”中的顾颉刚》)由此不难理解,当他收到复旦大学专职聘书时首先考虑的是如何妥善安排手头工作,继而是薪水能否维持家庭开销,最后是尽力保护时间、精力推进研究。

在了解顾颉刚的顾虑后,复旦党委书记兼副校长李正文仍争取将他定为专任教授,许诺给他最高额的薪水,“拟接受予之捐书,一次给予四千八百单位,维持一年生活”,并特许他保留文管会顾问一职以支取津贴。(《顾颉刚书信集》第2卷)即便如此,顾颉刚仍坚持延期一年,他面见校长陈望道时提出“本年请假,明秋到校”“到校后专任研究部职”,(《顾颉刚日记》第7册)随后又两度致函陈望道重申上述请求,并保证“此事至速一年,故刚拟请先生等准假一年,俾得理清此两事,自一九五三年九月后一心一意在复旦工作。否则三处奔波,势必敷衍,有负委托,亦非为人民服务之道”。(《顾颉刚书信集》第3卷)最终,其延期请求获得批准。(《顾颉刚日记》第7册)

1953年8月,“中国历史问题研究委员会”在北京成立。次月,该委员会举行第一次委员会议,决定将原中国科学院近代史研究所扩展为古代、中古、近代三个机构,聘请陈寅恪、顾颉刚等知名史学家赴京工作。随之,顾颉刚屡次接到邀请,于1954年同意北上,最终未在复旦开课,他与复旦未能再续前缘是时代变局下知识分子寻求政治立场、生活水准和学术理想平衡的体现。

四、结语

通观顾颉刚的学术人生,可以很明显地看到他有很强的学术 “事业心”,认真推进研究计划,全身心投入阅读和写作。1978年,年届85岁的他仍然制定了三年、五年、八年的工作计划,其对学术之热忱、工作之勤奋以及流露出的爱国情怀,令人肃然起敬。然而,变化的时局很难为顾颉刚提供安静的学术世界,热情、理想与现实碰撞往往使他深感无力,致使他在众多兼职中往来周旋,在疲于奔命中耗费大量精力,难免为筹措家资而焦虑,为难以追求学问而内疚。当生活的内耗冲击学术的安定感,当“事务”层面急躁的人格与“学问”层面镇定的人格交战时,他所心心念念的“全生命倾注于学问生活”成为永远无法到达的彼方。

即使在战争与革命接踵而至的年代,向往学问生活的内心从未放弃研究事业,亦从未抛下教育理想,这既是顾颉刚三度任教复旦的原因,亦是他最终前往中国科学院的缘由。虽然顾颉刚任教复旦的时间不长,但这些在炮火狼烟、经济危机、政治变局背景下仍旧弦歌不辍的往事从未消逝,向世人述说着一代知识分子对学术事业的热忱与坚守。